「家の前に置いておくだけで不用品が無料で回収される」という話を耳にしたことはありませんか?

チラシやスピーカーでのアナウンスに惹かれて、「ラクで便利そう」と感じる方も多いでしょう。しかし、その便利さの裏には思わぬリスクが潜んでいることをご存じでしょうか。

実際には、「無料」のはずが高額請求に発展したり、無許可業者とのトラブルに巻き込まれたりといった被害が全国で相次いでいます。安心して不用品を処分したいと考えている方にとっては、慎重な判断が必要なサービスです。

結論からお伝えすると、「家の前に置くだけの無料回収」は確かに存在しますが、その仕組みや業者の信頼性を十分に理解したうえで利用しなければ、トラブルの原因になります。

本記事では、無料回収サービスの仕組みや安全性、悪質な業者を見分けるポイントまで、初心者でも分かりやすく解説しています。

この記事を読んでいただくことで、「本当に信頼できる回収業者の見極め方」や「安全に無料回収を活用するための注意点」を身につけることができるでしょう。

軽い気持ちで依頼して後悔する前に、ぜひ知っておいてほしい内容をまとめました。

【初心者向け】家の前に置くだけで本当に無料回収される?仕組みと安全性

「家の前に置いておくだけで不用品を無料で回収します」というチラシやアナウンスを見聞きしたことはありませんか?

手軽に見えるこのサービスですが、実際の仕組みや注意点を知らずに利用するのは危険です。ここでは初心者にもわかりやすく、安全に利用するための基礎知識を紹介します。

家の前に置いた不用品を無料回収してもらう一般的な手順

不用品を家の前に出すだけで無料回収してくれるこのサービス。一見シンプルに見えますが、実際にはいくつかのステップがあります。

回収の一般的な流れ

・ポスト投函のチラシや巡回車からの放送でサービスを知る

・指定日に家の前に対象品を置いておくよう案内される

・業者が指定日にトラックで回収に訪れる

・その場でのやり取りがなく、回収完了後に連絡もないケースが多い

こうした回収は、利用者が業者と直接やり取りをしないまま進むことが多く、手軽さの反面で注意すべき点も多く存在します。

特に、費用についての明示がない場合は、後から料金請求が発生するリスクもあります。また、業者が正規の許可を持っているか確認できないケースも多いため、利用前には慎重な判断が求められます。

無料なのに利益が出るカラクリとは?再販や輸出などの方法

「無料で回収」と聞くと、「業者はどこで利益を得ているの?」と疑問に思う方も多いはずです。実際には、再販やリサイクル、海外輸出など、さまざまなルートで収益化されています。ここでは、その仕組みを詳しく解説します。

中古品として再販するビジネスモデル

回収した不用品の中でも、状態が良好な家電や家具は中古市場で販売されます。特に人気のブランドや動作に問題のない製品は、リユースショップやフリマアプリで高く売れることがあります。

こうした再販ルートにより、無料で回収した物でも十分な利益を確保できます。中には、回収品をまとめて業者間で卸販売することで安定した収入源としているケースもあります。

海外への輸出で利益を得る

日本では不要とされる家電や自転車でも、発展途上国では需要が高く、輸出すれば高値で取引されることがあります。

業者はこれを狙って回収した物品を海外市場へコンテナ単位で出荷し、輸送費を上回る収益を得ています。

特に冷蔵庫・洗濯機・ガスコンロなどの生活家電は人気があり、現地でのニーズに支えられて利益化が進められています。

資源として素材を売却する方法も

破損して使えない不用品も、金属やプラスチック、基盤などの素材としてリサイクル業者に売却することができます。銅やアルミニウム、鉄などの金属は市場価値が高く、特に電化製品の内部には価値のある素材が多く含まれています。

こうした素材を回収・分別して売却することで、業者は確実な利益を得ています。

無料回収業者が収益を得る主な方法

| 収益モデル | 内容の概要 | 主な対象物 | 収益性の特徴 |

|---|---|---|---|

| 中古品として再販 | 状態が良好な不用品をフリマや業者間取引で販売 | 家電・家具・スポーツ用品など | 高い。需要の高い品は即売れも多い |

| 海外輸出 | 発展途上国へ不用品を輸出し、現地で販売 | 自転車・冷蔵庫・洗濯機・工具類など | 安定収益。輸送量に比例して収益も増加 |

| 素材売却(リサイクル) | 金属や基板などを専門業者に素材として売却 | パソコン・家電・工具など | 安定収益。素材ごとに相場が異なる |

無料回収であっても、業者は「再販」「輸出」「素材売却」といった複数の方法で利益を生み出しています。

そのため、ユーザー側には請求をせずともビジネスとして成り立つのです。こうした収益構造を理解することで、無料回収の仕組みや背景をより安心して受け入れられるようになるでしょう。

チラシやスピーカーの広告は合法?許可業者との違い

街中でよく見かける「不用品を無料で回収します」といったチラシやスピーカーからのアナウンス。その内容は本当に合法なのでしょうか?

ここでは、そうした広告を出す業者の法的な位置づけと、許可業者との明確な違いを紹介します。

チラシ・スピーカー広告の注意点

・回収品目や費用の記載が曖昧で、連絡先も不明確なケースが多い

・許可番号や会社名の記載がなく、業者の身元が確認できない

・「無料」と書かれていても、実際は高額な費用を請求されることがある

チラシやスピーカーを使って無料回収を案内する業者の中には、無許可で営業しているケースも少なくありません。産業廃棄物や家電製品の収集運搬を行うには、本来、自治体からの許可が必要です。

しかし、無許可業者はこのルールを無視して活動している場合があり、違法行為とされることもあります。

一方、正規の許可業者は、回収方法や料金体系、許可番号などを明記し、依頼者が安心してサービスを利用できる体制を整えています。

広告の見た目だけでは判断が難しいこともあるため、内容をしっかり確認することが重要です。

無許可業者を見分けるチェックポイント

無料回収をうたう業者の中には、正規の許可を持たずに営業している“無許可業者”が存在します。

トラブルを避けるためには、回収を依頼する前に業者が信頼できるかどうかを見極めることが大切です。ここではその見分け方を具体的にご紹介します。

チラシやWebサイトに「許可番号」が記載されているか

回収業者は、一般的に「産業廃棄物収集運搬業」または「古物商」の許可を得て営業しています。この許可番号は、チラシやWebサイトなどに明記する義務があります。

番号が記載されていない、または虚偽の情報である場合は、無許可営業の可能性が高くなります。見積書や公式ページに明確な記載があるか、必ず確認しましょう。

業者の所在地や電話番号が実在するかを確認

連絡先や会社の所在地が不明瞭な業者は特に注意が必要です。Web検索やマップアプリで所在地を調べると、実際には存在しない住所や、他社名義の場所であることもあります。

また、携帯電話の番号しか記載されていない業者は、トラブル時の連絡がつかなくなる恐れもあるため避けた方が安心です。

見積もり内容や料金体系が事前に明確か

優良業者は、訪問前の電話や現地見積もりで、回収費用・追加料金・回収対象などを詳細に説明します。

一方で、無許可業者は「全部無料です」など曖昧な表現を多用し、回収後に高額な請求をしてくるケースが報告されています。事前に書面やメールで明細が提示されない場合は、契約を見送るのが賢明です。

実例紹介:無料回収で高額請求トラブルはなぜ起きる?

「家の前に不用品を置くだけで無料回収」という言葉に安心してしまい、後から高額な費用を請求されたという被害が全国で報告されています。

ここでは、実際に起きたトラブルの流れや、注意喚起の事例、利用者の体験談を紹介し、同じ被害に遭わないための注意点を明らかにします。

よくある詐欺手口と被害に至るまでの流れ

無料回収を装った悪質業者による被害は、特に「家の前に置くだけでOK」と案内する手口で多く発生しています。以下のような流れで被害に至るケースが多く見られます。

代表的な詐欺の流れ

1. チラシや回収車で「無料回収」と案内される

2. 指定日に不用品を家の前に出すよう促される

3. 回収後に「これは有料品だ」と理由をつけて後日請求が届く

4. 支払いを拒むと法的措置や回収物の返却などを口実に脅される

こうした業者は、最初から「無料」と謳って依頼を集め、後から理由をつけて請求を行うのが典型的な手口です。中には、見積もりを一切出さず、利用者がその場にいない隙に不用品を持ち去り、後日多額の請求書を送り付けてくるケースもあります。

契約内容の説明や書面がない状態での依頼は、非常に危険だといえるでしょう。

消費生活センターや自治体からの注意喚起例

消費生活センターや自治体では、こうした無料回収トラブルに関する相談が年々増加しており、公式に注意喚起が行われています。

不審な回収業者に対して、各地で警戒を呼びかけているのが現状です。

このような注意喚起では、利用者が「許可番号の有無を確認すること」や「契約内容を文書で残すこと」が推奨されています。

また、少しでも不審に感じた場合は、すぐに自治体や消費生活センターに相談するよう呼びかけられています。特に「無料」という言葉をうのみにせず、慎重な対応を心がけることが重要です。

【参考】

・消費者生活センター – 不用品回収サービスのトラブル(https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20221102_1.pdf)

・消費者生活センター – 不用品回収サービスのトラブル-市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!(https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221102_1.html)

許可業者と無許可業者の違いって何?

「無料回収」とうたう業者が増える中で、信頼できる業者とそうでない業者の違いを見極める力が求められます。とくに、許可を取得しているかどうかは非常に重要なチェックポイントです。ここでは、見分けるための具体的な違いと確認方法について解説します。

チラシに記載されるべき情報とは?

不用品回収を依頼する際は、チラシやWebサイトに記載されている情報から信頼性を見極めることが第一歩です。以下のような情報が明確に掲載されているかどうかを確認しましょう。

こうした情報が省略されていたり、曖昧な表現が使われていたりするチラシは、無許可業者の可能性が高まります。とくに、「無料」や「即日対応」などのアピール文言だけで中身がないチラシには要注意です。業者の責任所在が明らかでない場合、万が一トラブルが発生しても対応を求めるのが難しくなります。

自治体公式で回収しているか確認する方法

安心して不用品回収を依頼するためには、その業者が自治体に認可された正規の業者かどうかを確認することが大切です。

自治体によっては、粗大ごみ回収や家電リサイクルのルートも公式に案内されており、民間業者と自治体サービスの違いも明記されています。

こうした一次情報に基づいて確認することで、無許可業者とのトラブルを回避することができます。不明点がある場合は、自治体の清掃課などに直接問い合わせるのも有効です。

口コミ・評価・見積書から信頼できる業者を見極める

実際に業者を選ぶ際には、ネット上の口コミや評価、事前見積もりの丁寧さなども判断材料になります。以下のポイントに注意しながら業者の信頼性を見極めましょう。

信頼できる業者を選ぶポイント

・利用者の口コミで「丁寧な対応」「明朗会計」が評価されている

・電話対応や問い合わせ時に丁寧で、対応内容が明確

・見積書に作業費・出張費・追加料金などが明記されている

・作業前にしっかりと現地確認やヒアリングがある

・契約内容を書面やメールで残してくれる体制がある

口コミだけで判断するのではなく、事前見積もりの内容や対応の丁寧さも確認することが大切です。

信頼できる業者ほど、作業の透明性や事前説明を重視し、契約書や領収書の発行にも積極的です。業者選びで少しでも不安がある場合は、複数社の見積もりを比較することで、より安心して依頼することができます。

無許可業者に遭ったときどうすればいい?対処法を解説

無料回収業者の中には、正規の許可を持たずに営業している無許可業者が存在します。こうした業者と接触した場合、どのように対応すればよいのか分からず不安になる方も多いでしょう。

ここでは、トラブルを避けるための断り方や安全確保の方法、被害に遭ったときの相談手順について詳しく解説します。

怖くない断り方とフレーズ例

無許可業者と疑わしい相手に声をかけられた場合、強く拒否するのが難しいと感じる方もいます。ですが、冷静かつはっきりとした意思表示が、トラブル回避には効果的です。

無許可業者を断るときのフレーズ例

・「申し訳ありませんが、自治体に確認してから判断します」

・「無料回収でも、正式な許可証を見せてもらえますか?」

・「後で家族に相談してからにします」

・「今回はお断りしますので、帰っていただけますか?」

・「ここでは回収をお願いしていません」

これらのフレーズは、相手を挑発せずに自分の意思を明確に伝えることができる表現です。しつこく勧誘されたとしても、無理に相手に説明したり怒りをぶつけたりせず、「毅然とした態度」で対応することが重要です。

また、対応が不安な場合は、家族や近所の人を呼ぶ、あるいは録音するなど、状況に応じて安全を優先しましょう。

その場でできる安全措置(写真・記録・証拠収集)

無許可業者と接触した場合、その場でできる安全な対処法を知っておくことが大切です。後からトラブルに発展した際に備え、以下のような行動を取っておきましょう。

現場での安全確保と証拠収集のポイント

・業者の車両ナンバーを写真で記録する

・チラシや名刺を保管する(できれば写真も撮る)

・会話の内容をスマートフォンの録音機能で記録する

・時間や場所、状況などをメモしておく

・可能であれば第三者の目撃者も確保しておく

こうした証拠は、万が一被害に遭った場合に消費生活センターや警察に相談する際の重要な資料となります。また、直接対面してトラブルになることを避けるため、可能であれば玄関を開けずにインターホン越しで対応するなど、身の安全を優先してください。

被害に遭ったらどうする?相談窓口と手続きの流れ

実際に無許可業者とトラブルになった場合、できるだけ早く公的な機関に相談することが大切です。相談先や対応手順を知っておくことで、冷静に対応できます。

トラブル発生後の相談と対応の流れ

1. 消費生活センターに電話し、被害の内容を相談する

2. 証拠(写真・チラシ・録音など)を整理して提出する

3. 必要に応じて警察に通報し、被害届を出す

4. クーリングオフが可能な場合は、速やかに書面で通知する

5. 弁護士や法律相談窓口に相談して法的対処を検討する

相談窓口では、同様のケースの解決事例に基づき、具体的な対応方法をアドバイスしてくれます。また、クーリングオフ制度は訪問販売などが対象となるため、状況次第では費用の返還を求められる可能性もあります。

早めに行動することで、被害を最小限に抑えることができるでしょう。

【参考】

・国民生活センター(https://www.kokusen.go.jp)

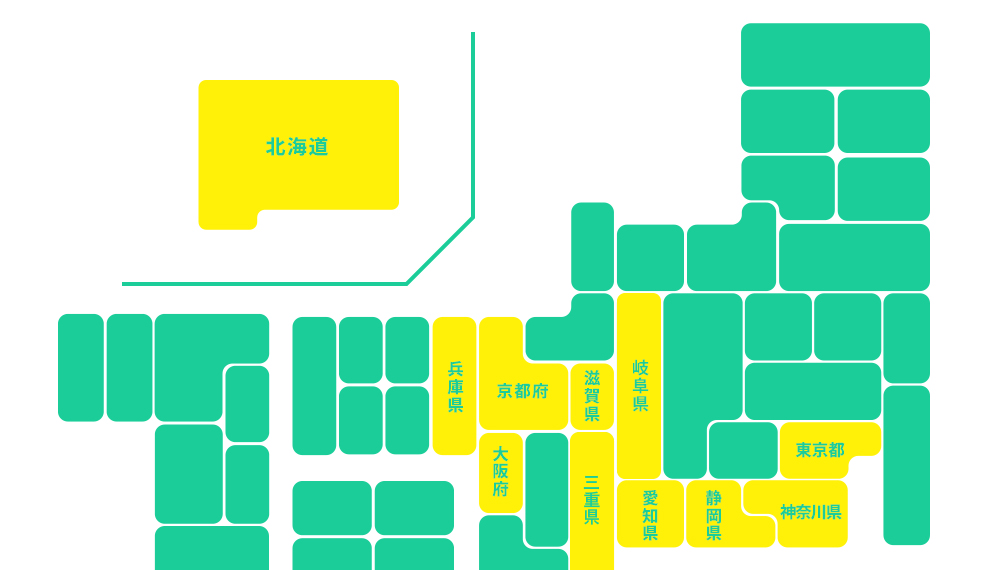

自治体の回収ルートってどう違うの?

不用品の処分は、業者だけでなく自治体のサービスを活用する方法もあります。しかし、地域によって回収方法や費用、手続きの流れは異なるため、正しい情報を把握しておくことが重要です。

ここでは、自治体の回収ルートについて地域別の違いや活用方法を紹介します。

粗大ごみの予約・出し方・費用

粗大ごみの処分方法は自治体ごとに異なり、申し込み方法や出し方、回収にかかる費用などに地域差があります。

以下は、一般的な違いをまとめたポイントです。

エリアごとの粗大ごみ回収の主な違い

・自治体によって、事前予約制・定期収集制のどちらかに分かれる

・手数料が必要な自治体と、無料回収を行っている自治体がある

・シール方式(粗大ごみ処理券)か、現金支払いかで方法が異なる

・品目ごとに出し方や回収日が細かく指定されている場合もある

・電話受付とWeb受付の両方に対応しているかは自治体次第

たとえば、ある地域では「処理券をコンビニで購入し、品目に貼って指定日に出す」という方法を採用している一方で、別の地域では「専用アプリで予約し、自治体指定の業者が訪問回収を行う」といった形もあります。

正確な手順を知るには、住んでいる地域の自治体公式サイトを確認することが最も確実です。

家電リサイクル対象4品の正しい処分方法

冷蔵庫・洗濯機・テレビ・エアコンの4品目は、家電リサイクル法により自治体では回収できないことがほとんどです。処分には以下のような方法があります。

これらの家電は、リサイクル料と収集運搬費が必要です。引き取りの際に必要な「リサイクル券」の記入ミスや品番の間違いがないよう注意しましょう。

また、自己搬入する場合は、引取場所の所在地や受付時間を事前に確認しておくことが大切です。

自治体集積所や自己搬入・買取サービスの使い分け

不用品の種類や状況に応じて、自治体の集積所、自己搬入施設、さらには民間の買取サービスを適切に使い分けることで、効率よく処分ができます。以下のような特徴を把握しておきましょう。

処分方法ごとの使い分けポイント

・集積所:一般ごみや資源ごみを指定日に出す場所。無料が基本

・自己搬入施設:大量の粗大ごみや引越しごみを一括で処分したいときに便利

・買取サービス:価値のある家電・家具・ホビー用品などは売却も検討できる

例えば、引越しで大量の不用品が出る場合は、自己搬入施設を利用すれば一度に片付きます。一方、まだ使える品物であれば、買取サービスを活用することで処分費用をかけず、むしろ収入につながるケースもあります。

種類や状態に応じてルートを選ぶことが、不用品処理を効率よく進めるコツです。

引っ越しに伴う家具・寝具類のまとめて回収事例

引っ越しに伴い不要になった家具や寝具を一括で処分したいというご依頼をいただいた不用品回収の事例をご紹介します。

引っ越しを機に不要になった家具・寝具の処分をご希望されました

引っ越しにより不要となった家具や寝具類をまとめて処分したいとのことで、弊社の不用品回収サービスをご利用いただきました。

布団類はかさばるうえ粗大ごみとして出すのが大変なため、業者への依頼を決断されたそうです。お客様が事前に不用品をまとめてくださっていたため、作業は非常にスムーズに進行しました。スタッフ2名で丁寧かつ迅速に対応し、約40分で作業を完了しました。

以下は不用品回収の事例写真です。プロの技術でスピーディーに作業を進め、お客様の手間を大幅に軽減いたします。

【回収前】

【回収後】

【回収品目】

ローテーブル・こたつ・カーペット・テレビ台・敷布団・掛布団・収納カート・ケトル・本棚・枕

【作業人数】

2人

【作業時間】

40分

本事例の詳細内容については、以下のページをご覧ください。

「不用品回収ラクエコ」は、迅速・丁寧な対応と明朗な料金体系で安心してご利用いただける不用品回収サービスです。

引っ越しや模様替え、大掃除などで不用品が出た際は、ぜひラクエコをご活用ください。

お見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

Q&A:不用品の無料回収に関するよくある疑問

「無料回収 家の前」と検索する方の多くが、実際の回収方法やトラブルの有無、業者の見極め方などに不安を抱えています。

ここでは、よくある疑問に答える形式で、安心して不用品を処分するためのヒントを紹介します。

ポストのチラシ、本当に無料で回収してくれるの?

チラシに「無料回収」と書かれていても、すべての品目が対象ではない場合が多くあります。

実際には「一部のみ無料」「状態によって有料」という条件が付いていることがあり、明確な説明がないまま回収され、後から費用を請求される事例もあります。

チラシだけを信じて依頼すると、想定外のトラブルにつながる可能性があります。

そのため、「無料」という表記に惑わされず、許可番号や連絡先が明記されているか、事前に見積もりを出してくれるかなどを確認することが大切です。

内容が不明瞭なチラシは、無許可業者であるリスクが高いため、回収依頼前に慎重に判断しましょう。

無料なのに回収後に請求されることってあるの?

あります。実際に多いトラブルの一つが「無料と聞いていたのに、回収後に料金を請求された」というケースです。これは、回収後に「これはリサイクル対象外」「特殊な処分が必要」といった理由で追加費用を要求される手口です。

こうした業者は、契約内容や費用の説明を事前に行わない傾向があります。契約書や見積書が提示されなかった場合は、その業者に依頼するのは避けた方が無難です。

万が一に備え、やり取りは記録として残しておくことが安心につながります。

怪しい業者をどうやって見分けたらいいの?

怪しい業者は共通して、情報の不明瞭さや説明不足、強引な勧誘などの特徴があります。以下の点を確認することで、無許可業者を避ける手助けになります。

無許可業者を見分けるためのチェックポイント

・チラシやWebサイトに許可番号や会社情報がない

・料金説明がなく「すべて無料」と強調している

・連絡先が携帯電話のみ、または所在地が曖昧

・その場ですぐの回収を求めてくる

・見積書や契約書の提示を渋る

これらの特徴が複数当てはまる業者には注意が必要です。特に「無料」と強調する一方で内容が曖昧な業者は、後から高額請求されるリスクが高まります。

信頼できる業者は、事前の説明や書面対応を丁寧に行うことが多いため、対応の仕方にも注目しましょう。

怪しい業者に遭ったらすぐ警察に連絡すべき?

状況によっては、すぐに警察に連絡することが適切な場合もあります。たとえば、恐喝まがいの請求やしつこい訪問、身の危険を感じるような言動があった場合は、迷わず通報してください。

ただし、すぐに警察に通報することがためらわれる状況であれば、まずは消費生活センターに相談するのも選択肢の一つです。対応方法についてアドバイスがもらえたり、必要に応じて専門機関と連携してもらえる場合もあります。

自分だけで対応しようとせず、早めに公的機関へ相談することが、安心・安全な不用品処分につながります。

【まとめ】無料回収でも安心・安全な不用品処分のために

この記事では、「家の前に置くだけで無料回収される」という不用品回収の実態について解説しました。

仕組みの概要から、悪質業者によるトラブルの事例、無許可業者と正規業者の見分け方、そして自治体による正しい回収方法まで、幅広く取り上げています。

特に「無料回収」に潜むリスクや、安全に利用するための対処法など、初心者の方にもわかりやすく情報を整理しましたので、不用品処分に関する理解が深まったのではないでしょうか。

本文で最も重要なのは、「無料」と書かれていても油断せず、許可番号や料金体系の明示があるかを必ず確認することです。

不用品回収サービスを安全に利用するには、業者の信頼性を見極めることが欠かせません。不用品回収ラクエコは、産業廃棄物収集運搬業などの各種許可を取得しており、明確な料金説明・書面での契約・丁寧な対応を徹底しています。

自治体ルートや大手回収サービスとも比較されるほどの安心感があり、「初めての不用品処分が不安な方」「トラブルを避けたい方」に特におすすめです。

「無料回収」の甘い言葉に惑わされず、正しい知識と判断で安心・安全な不用品処分を実現してください。