「遺品整理」と「生前整理」、言葉は似ているけれど、具体的に何が違うのかわからない……そんな風に感じていませんか?

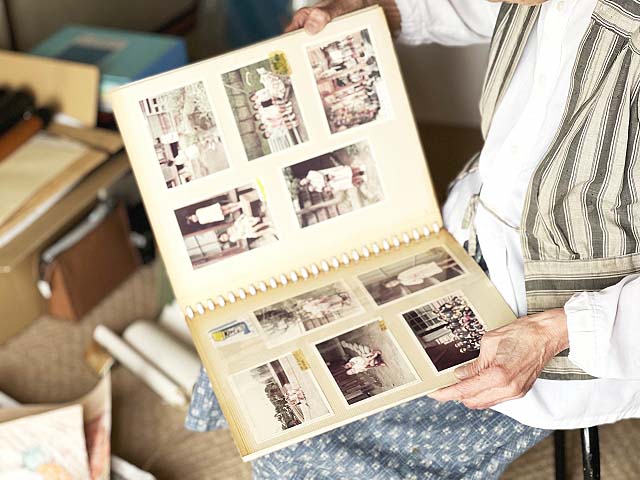

大切な人を亡くした後に行う遺品整理は、心の余裕がない中で多くの判断を迫られるつらい作業です。一方、生前整理は自分の意志で身の回りを整える行動で、家族への思いやりとして注目されています。しかし、実際にどのような違いがあるのか、どちらを優先して進めるべきなのかを明確に理解できている人は少ないのが現状です。

この記事では、「遺品整理」と「生前整理」の明確な違いを比較しながら、それぞれの特徴やメリット・デメリット、実際の進め方までわかりやすく解説しています。

この記事を読んでいただくことで、「今、自分が何を準備すべきか」が明確になり、遺品整理で家族に大きな負担をかけることなく、スムーズな相続や片付けができるようになるでしょう。

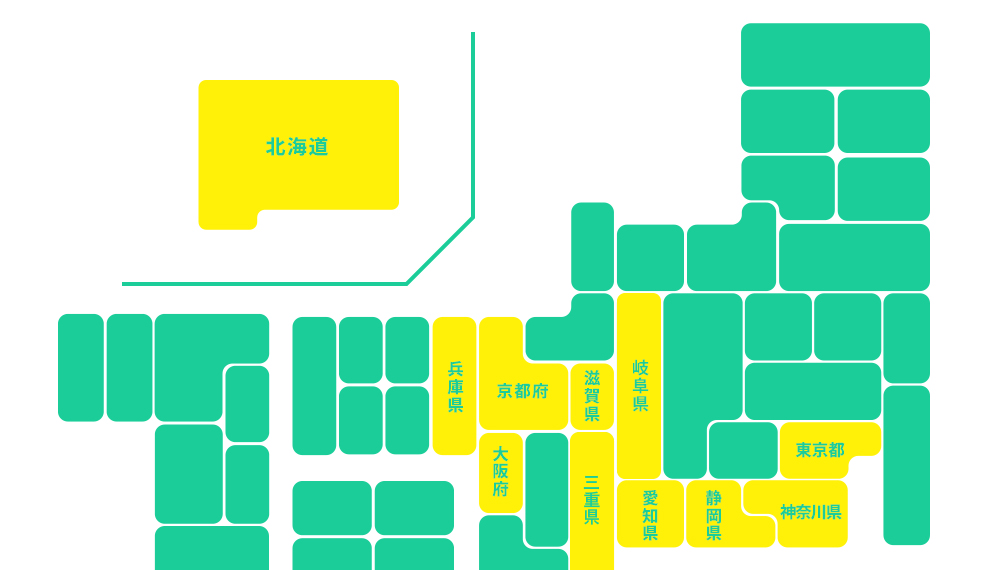

遺品整理と生前整理の違い

生前整理と似た言葉として「遺品整理」「家財整理」があります。生前整理を進める前提として、それぞれ何が違うのかをはっきりさせておきましょう。

そもそも家財整理とは

家財整理とは、家の中にある財産を整理・処分する作業のことです。生前整理や遺品整理も、家財整理の形式の1つと言えます。財産を整理・処分する作業のうち、持ち主が生きているうちに行うのが生前整理、持ち主が亡くなってから行うのが遺品整理です。

生前整理と遺品整理とで、実際に行う作業に大きな違いはありません。しかし、持ち主の判断で作業を行える生前整理と、残された家族の判断で作業を行う遺品整理とでは、処分する物と残す物の判断に大きな差が生まれる可能性もあります。

生前整理と遺品整理の特徴を押さえたうえで、生前整理を行うべきか否かを検討しましょう。

遺品整理の特徴

遺品整理は、持ち主が亡くなったあとで家財の整理を行うため、生前整理と比較して、処分して良い物なのか、価値がある物なのかといった判断が難しいです。

持ち主の意向がなければ、ほとんどの物は処分する方向となってしまうでしょう。その際、整理をする人が勝手な判断で処分をしてしまうと、相続トラブルに発展する可能性もあります。

遺品整理のやり方について詳しくは、以下の記事をご覧ください。

生前整理の特徴

生前整理は、持ち主が生きているうちに家財の整理を行うため、本人の判断でスムーズに整理を進められます。価値のある物は買取に出す、家族に譲りたい物は譲渡するなど、物に応じた処分が可能です。

生前整理をしっかりしておけば、自分が亡くなったときの家族の負担を減らせます。遺品の整理は、家族にとって大きな負担となり得ます。場合によっては、相続トラブルの種となることすらあるでしょう。

家族の負担を考えるのであれば、しっかりと生前整理を行っておくことをおすすめします。

遺品整理と生前整理の違いまとめ

遺品整理と生前整理はどちらも家財を整理・処分するという点では共通していますが、「誰が」「いつ」行うかによって大きく異なります。下記の表で両者の違いを整理しましたので、それぞれの特徴を踏まえて検討してみましょう。

| 比較項目 | 遺品整理 | 生前整理 |

|---|---|---|

| 実施のタイミング | 本人の死後に行う | 本人が生きているうちに行う |

| 実施者 | 家族や親族など遺族 | 本人自身 |

| 判断基準 | 故人の意向が不明で判断が難しい | 本人の意志で取捨選択できる |

| 主な目的 | 故人の遺品整理・住居の片付け | 家族の負担軽減・財産整理の準備 |

| トラブルのリスク | 相続トラブルが発生しやすい | トラブルの予防につながる |

遺品整理は、持ち主の意向が分からないまま整理を進める必要があるため、家族にとって心理的・物理的な負担が大きくなりがちです。

一方で、生前整理は本人が主体となって整理を進めるため、残す物・譲る物・処分する物の判断がしやすく、家族間のトラブルも未然に防ぐことができます。

大切な家族への思いやりとして、生前整理を前向きに検討することをおすすめします。

家族の負担を減らすためには「生前整理」が大事

生前整理が全く行われず、遺言書もなければ、残された家族は、何から手を付けて良いのか、何があるのかがわからず、遺品整理は大きな負担となります。

残された家族のためにも、遺産相続に関わる通帳や保険証券を整理しておく、価値のある物はまとめておくなど、最低限の生前整理は常に行っておくようにしましょう。

生前整理を行うのであれば、判断能力が正常で、元気なうちが望ましいです。そのため、30代や40代でも早すぎるということはないでしょう。生きている限り、物は増え続けます。生前整理は1度やったら終わりではなく、年に1度くらいは整理しておくのがおすすめです。

生前整理と遺品整理のメリット・デメリット

生前整理や遺品整理には、それぞれメリットとデメリットが存在します。どちらも家族や自身の人生に深く関わる大切な作業だからこそ、特徴を理解したうえで取り組むことが大切です。

ここでは、生前整理・遺品整理それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説します。

生前整理のメリット

生前整理の最大のメリットは、残された家族の負担を軽減できることです。遺言書も作成しておけば、遺産相続に関するトラブルの心配もなくすことができるでしょう。

大量の物があり、どこに何があるかわからない状態では、遺品整理は大きな負担となってしまいます。生前整理をしっかりとしておけば、遺品整理をスムーズに行うことができるようになります。

本人が整理するため、価値のある物とそうでない物との判断がスムーズに行えるのもメリットの1つです。価値のある物は、買取に出す、人に譲るなど、適切な処分ができます。

生前整理のデメリット

生前整理のデメリットは、1つ1つの物への思い入れが強いと、処分するか否かの判断に時間がかかる点が挙げられます。遺品整理では、持ち主の意向がないため、結局のところ次々と処分していくことになりますが、生前整理の場合、捨てられない物も多く出てきてしまう可能性もあるでしょう。

本格的な生前整理を行う場合、業者に依頼する費用がかかる点もデメリットの1つです。ただし、業者への費用は、遺品整理を行う場合でも発生するため、生前整理に限ったデメリットとは言えません。

遺品整理のメリット

遺品整理は、故人が残した物を整理することで、家族が気持ちの整理をつけるきっかけにもなります。手を動かしながら思い出と向き合う時間を持つことで、心の整理や供養の一環としても意味のある時間になります。

また、住まいの売却や賃貸への切り替えなど、今後の生活のために空き家を片付ける必要がある場合にも、遺品整理は重要なステップです。整理の過程で思いがけない遺産や大切な書類が見つかることもあります。

業者に依頼すれば、短期間で効率的に片付けることができ、精神的・体力的な負担も軽減できます。遺品整理は、次のステージに進むための大切な節目と言えるでしょう。

遺品整理のデメリット

遺品整理の最大のデメリットは、精神的な負担が非常に大きいことです。大切な家族を亡くした直後に、多くの物と向き合い、処分の判断を迫られるのは心の余裕がない中で行うには酷な作業です。

さらに、故人の意向がわからないまま整理を進めるため、「本当に捨てていいのか」という迷いが生じやすく、作業がなかなか進まないこともあります。場合によっては、家族間で「誰が何を引き取るか」などを巡ってトラブルに発展するケースもあります。

また、大量の遺品や大型家具の処分には手間と時間がかかり、業者に依頼する場合は費用も発生します。心身ともに負担が大きいため、計画的に進めることが大切です。

生前整理とあわせて行いたいこと

生前整理の大きな目的は、残された家族の負担を減らすことです。目的を達成するためには、生前整理とあわせて、次の事項も行っておくのがおすすめです。

- 貴重品の保管場所を決めておく

- 財産の行き先を決めておく

- 遺言書を作成する

いずれも、生前整理と同じく、残された家族の負担を減らすことにつながります。それぞれの内容を見ていきましょう。

貴重品の保管場所を決めておく

貴重品の保管場所は固定して、必要な物はまとめておくようにしましょう。

保管場所は、家族にも知らせておいて、自分に何かあったときには、家族がすぐに行動できるようにしておくのがおすすめです。

保管場所を決めておけば、入院手続きや相続手続きが必要となった際にも、家族があわてずに行動できます。

財産の行き先を決めておく

価値のある財産については、生前のうちに行き先を決めておきましょう。生前贈与する物は贈与の手続きを進めて、遺産として残す物も相続人を決めておくべきです。

財産の行き先を決めないまま亡くなってしまうと、財産を巡る相続トラブルに発展してしまう可能性もあります。自分の家族は大丈夫と考えるのではなく、残された家族のためにも、自分の意思をはっきりと示しておきましょう。

遺言書を作成する

相続トラブルを回避するのに最も有効なのは、遺言書を作成することです。

遺言書で、どのような財産があるのか、財産の行き先はどうするのかが示されていれば、残された家族も迷うことなく手続きを進めることができるでしょう。

遺品整理で行うこと

遺品整理は 「遺言書を探す」「日程を決める」「仕分けして処分する」といった流れで進みます。

ここでは、実際に取るべき5つのステップを、準備物やデジタル遺品まで含めて詳しく解説します。

遺言書・エンディングノートの確認

遺品整理を始める前に、まず確認すべきなのが遺言書やエンディングノートです。遺言書には、相続の内容や形見分けの指示が記されていることが多く、発見すれば作業がスムーズに進みます。

自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要なので、勝手に開封しないよう注意しましょう。公正証書遺言であれば、公証役場にて確認が可能です。

一方、エンディングノートには法的効力はありませんが、故人の想いや希望が書かれているケースもあります。

これらの書類が見つかった場合は、通帳・保険証券などと一緒にまとめて保管しておくと、後の相続や事務手続きもスムーズに対応できます。

スケジュールと準備物を整える

遺品整理をスムーズに進めるには、事前の準備がとても重要です。計画的にスケジュールを組み、必要な物をあらかじめ用意しておくことで、当日の作業がスピーディーに進みます。

遺品整理前に準備しておくべきポイント

・退去日や法要に合わせて作業日を逆算

・家族や親族の予定を共有し担当を決定

・ゴミ袋・軍手・段ボール・養生テープを用意

・自治体の分別ルールと粗大ごみ受付を確認

・貴重品保管用の箱や耐火金庫を準備

こうした準備をしておくことで、遺品整理の作業効率が上がるだけでなく、思わぬトラブルも防げます。

遺品の仕分け(分配・処分・保管)

遺品整理では、故人の持ち物を「残す」「譲る」「処分する」の3つに分けて考えるのが基本です。まずは貴重品や思い出の品など、残しておきたいものを優先的に取り分けます。

家族で形見分けを行う際は、感情的にならず、話し合いながら公平に決めることが大切です。処分に迷う物が多い場合は、保留用の箱を用意し、あとで再確認するのもよい方法です。

また、処分するものでも再利用できる物はリサイクルショップや買取業者を活用すれば、費用の軽減にもつながります。地域ごとのゴミ出しルールに注意しながら、計画的に進めることが重要です。

大型ごみの搬出と室内の最終清掃

大型家具や家電の処分、整理後の清掃などは、遺品整理の終盤に行う大切な作業です。

粗大ごみ・大型家具の処分方法

タンスや冷蔵庫などは自治体か不用品回収業者に依頼します。自治体は安価ですが日程が限られ、予約が取りづらい場合があります。

民間業者なら即日対応や階段作業にも柔軟です。費用はかかりますが短時間で搬出でき、近隣への騒音・汚損リスクも減らせます。

清掃・特殊清掃の必要性

搬出後はほこりの拭き取りと簡易清掃を行います。孤独死や長期放置で臭気や虫が発生している場合は、オゾン脱臭や除菌を行う特殊清掃が必要です。原状回復費を抑えるためにも、床や壁の汚れは早めに対処しましょう。

デジタル遺品と契約の解約も忘れずに

現代では、スマートフォンやパソコンの中に多くの重要情報が残されています。遺品整理の際には、これらのデジタル遺品も忘れずに確認しましょう。

写真や動画、メールのデータはもちろん、銀行口座やクレジットカード、サブスクリプションサービスの契約もスマホ内で管理されていることがあります。

IDやパスワードが分からないと、残された家族が契約を解約できず、利用料が発生し続けてしまう可能性もあります。

できれば故人が生前に、パスワードや契約内容をまとめておくのが理想ですが、見つからない場合は携帯会社やサービス提供元に問い合わせを行いましょう。トラブルを防ぐためにも、早めに対処することが大切です。

生前整理と遺品整理をするための2つの手段

生前整理も遺品整理も「自分で行う」か「専門業者へ依頼する」かの二択です。ちらを選ぶかで必要な時間・費用・精神的負担が大きく変わるため、両方の手段を知っておくと判断しやすくなります。

ここでは生前整理の方法に加えて、遺品整理の場合のポイントも解説します。

自分で生前整理を行う場合

最終的に業者への依頼を予定している場合でも、まずは自分で整理を始めるのがおすすめです。身近な物から少しずつ始めて、残す物と処分する物を分けておくだけでも十分です。その後の作業をスムーズに進められるようになります。

自分で整理を行う場合、1つ1つ処分方法を検討しなければなりません。ゆっくり時間をかけられるのであれば、コツコツと自分自身で作業を進めるのも良いでしょう。

業者に生前整理を依頼する場合

不用品回収業者や遺品整理業者などに依頼すれば、面倒な作業を全て任せることができます。不要な物は、時間をかけずまとめて処分可能です。

業者によっては買取にも対応しているため、価値のある物を買取に出して、処分費用に充てることもできます。

処分する物が多い場合や、大型の家具を処分する場合などは、自分で整理を進めるのは難しいです。大がかりな生前整理を行うのであれば、業者に依頼するのがおすすめです。

自分で遺品整理を行う場合

自分で遺品整理を行う最大の魅力は費用を抑えられる点です。ただし、家族だけで行う場合、仕分けや搬出に想像以上の時間がかかります。価値が分からない品は保留し、後日あらためて確認すると誤処分を防げます。

また、相続関係の書類や権利証をうっかり捨てないよう注意が必要です。作業は肉体的に重労働となるため、休憩を挟みながらスケジュールに余裕を持って進めましょう。

業者に遺品整理を依頼する場合

専門業者に依頼すれば、仕分け・搬出・清掃まで一括対応してもらえます。料金は間取りや物量で変動し、1Kなら3万〜8万円、2DKなら9万〜25万円が目安です。

オプションで供養やハウスクリーニング、車の廃車手続きまで頼める業者も増えています。家族が高齢、遠方在住、大型家具が多い場合は業者利用が安全かつ短時間で済む方法です。

複数社に訪問見積もりを依頼し、サービス内容と費用を比較すると失敗を防げます。

遺品整理・生前整理は業者を利用するのがおすすめ

生前整理や遺品整理は、精神的にも体力的にも負担が大きく、思っている以上に時間と労力がかかります。とくに物の量が多かったり、大型家具の搬出がある場合は、無理せず専門業者に依頼するのがおすすめです。

不用品回収や遺品整理を扱う業者のなかには、買取や供養、清掃まで一括で対応してくれるところもあります。中でも「不用品回収ラクエコ」は、生前整理・遺品整理ともに実績が豊富で、専門スタッフが丁寧に対応してくれるため安心です。

買取サービスにも対応しており、処分費用を抑えながら整理ができるのも魅力のひとつです。見積もりは無料で、費用を確認したうえで依頼できるので、初めての方も気軽に相談できます。

元気なうちから少しずつ生前整理・遺品整理を意識して始めよう

生前整理や遺品整理は、決して特別な出来事ではなく、誰にでも関係のあることです。生前にしっかり整理しておかないと、亡くなった後に家族が遺品整理で大きな負担を抱えることになります。

元気なうちに少しずつでも持ち物を整理しておけば、自分も家族も安心して将来を迎えることができます。一度まとまった整理を行っておけば、その後の維持も簡単です。

最近では、遺品整理の準備として生前整理を行う方も増えており、業者に依頼して大きな片付けを済ませ、残りは自分で定期的に整理するスタイルもおすすめです。

生前整理を始めるのに「早すぎる」ということはありません。できるところから、少しずつ始めてみましょう。