「故人の服を着るのは縁起が悪いのでは?」「実際に着ても問題ないのだろうか?」

大切な人を亡くしたあと、その人が愛用していた衣類を前に、戸惑いや迷いを感じる方は少なくありません。

思い出が詰まっているからこそ手放しづらい一方で、「着ることに抵抗がある」「周囲の目が気になる」と感じることもあります。特に日本では「死=穢れ(けがれ)」という文化的な考え方があり、判断に迷うのは自然なことです。

本記事では、故人の服を着ることに対する心理的な影響や、宗教・文化的な背景、実際に着用するかどうかを決めるための判断基準をわかりやすく解説します。また、着用によって心が落ち着いた事例や、逆につらくなったケース、リメイクや供養といった他の選択肢についても紹介しています。

この記事を読むことで、自分にとって納得できる向き合い方が見つかるでしょう。

亡くなった方の服を着るのは問題ない?心理的・文化的な視点から解説

遺品の衣類は思い出が詰まっているため、手放すのが難しいと感じる人もいます。一方で、故人の服を着ることに抵抗を覚える人も少なくありません。特に、日本には「死の穢れ(けがれ)」という考え方があり、文化的な観点からも迷うことがあるでしょう。本記事では、故人の服を着ることによる心理的な影響や、文化・風習の違いを解説し、最適な選択をするための判断基準を紹介します。

故人の服を着ることに対する心理的な影響とは?

故人の衣類を前にして、「着てもよいのか」「どう扱えばよいのか」と悩む人は少なくありません。ここでは、着用による心理的な影響や判断のポイントを分かりやすく解説します。

故人の服を着ることで得られる安心感と供養の意味

故人の衣類を身につけることで、亡くなった方とのつながりを感じ、心が安らぐ場合があります。

特に、配偶者や親など近しい存在の服には、その人の香りや体温の記憶が残っていることがあり、着ることで「そばにいてくれるような気がする」と感じる人も少なくありません。

また、故人が愛用していた衣服を日常に取り入れることで、思い出とともに過ごすことができ、供養の一つと捉える人もいます。

たとえば、カーディガンやネクタイなどをリメイクして日常生活のアイテムとして活用する人もおり、「クッションカバーにしたら、リビングでいつでも父を感じられるようになった」といった声も聞かれます。

こうした工夫を通して、故人との思い出を自分らしく形にすることができるのです。

故人の服を着ることによる心理的な負担や周囲の目

一方で、故人の衣類を着ることで、悲しみや喪失感が強まってしまうこともあります。

特に、まだ心の整理ができていない段階では、服を身につけた瞬間に「もういない」と実感し、かえってつらくなる人もいます。「着た途端に涙があふれた」「着るにはまだ早かった」と感じたという声も聞かれます。

また、文化的・宗教的な背景や、周囲からの目が気になるという意見もあります。「亡くなった人の服を着るのは縁起が悪いのでは」といった指摘を受け、不安に感じたという声も少なくありません。

特に年配の親族などから否定的な意見があった場合、精神的に葛藤を抱えるケースもあります。

故人の服を着ても良いか迷うときの判断基準

故人の服を着るか迷ったときに大切なのは、自分自身の気持ちを尊重することです。安心できると感じたら取り入れても問題ありませんし、違和感や悲しみがあるなら、無理に着用する必要はありません。

「最初は抵抗があったが、時間がたつにつれて自然と着るようになった」といった声もあり、自分のペースで向き合う姿勢が大切です。

また、家族や親族と相談してみるのも一つの方法です。形見分けとして他の家族が希望している可能性もありますし、「姉と一緒に着回しすることになって良かった」といった話もあるように、共有することで気持ちが軽くなる場合もあります。

もし気持ちの整理が難しいと感じる場合は、遺品整理の専門家や心のケアに詳しいカウンセラーに相談するのも有効です。実際に、「専門家に『今は手元に置いておくだけでもいい』とアドバイスされて気持ちが楽になった」と感じた方もいます。

無理に結論を出さず、時間をかけて選択することが、故人への思いやりにもつながるでしょう。

日本の風習と宗教から見る「遺品の衣類を着ること」

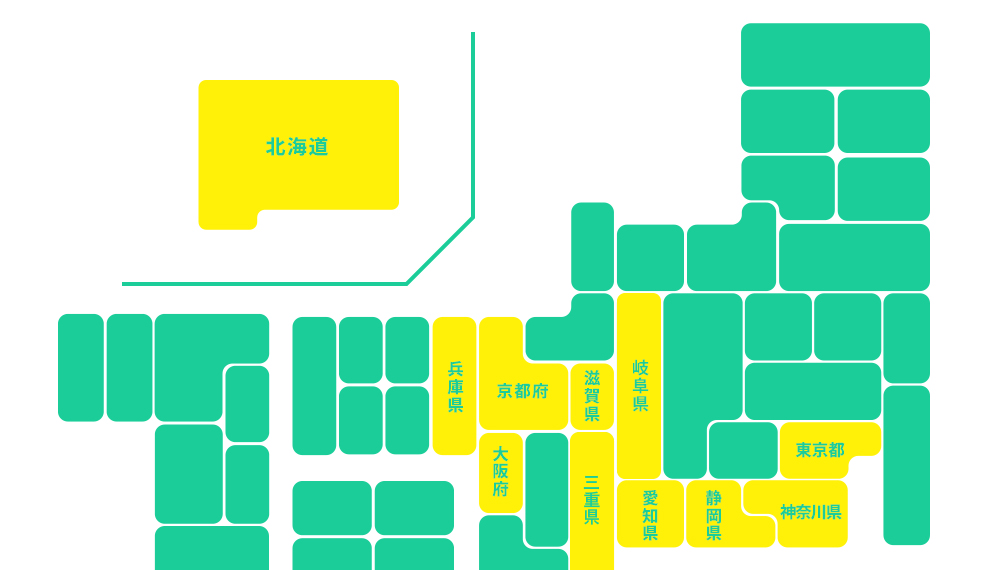

日本では、遺品をどのように扱うかは、宗教的な価値観に強く影響されます。特に神道と仏教では、死や遺品に対する考え方が大きく異なります。以下に、宗教ごとの特徴を比較表でまとめました。

| 宗教 | 死生観 | 遺品の扱い | 衣類の再利用について |

|---|---|---|---|

| 神道 | ・死は「穢れ(けがれ)」とされる・死者は神事の場では敬遠される存在 | ・遺品には死の気配が残ると考えられがち・遺品をそのまま扱うことに忌避感がある人も | ・故人の衣類を直接着ることには抵抗感がある・形見分けする場合も、穢れを払う儀式を行うことも |

| 仏教 | ・死者は仏となり、供養を通して安らかに成仏するとされる・死は「穢れ」よりも「旅立ち」として受け入れられる | ・遺品整理は供養の一環と捉えられる・故人の物を丁寧に扱い、手放す際には読経やお焚き上げを行うことも | ・衣類を形見として譲ることが一般的・リメイクや保存なども供養の一部とされる |

神道では、「死=穢れ(けがれ)」という考えが根強く、神聖な場に死の気配を持ち込むことは避けられる傾向にあります。

そのため、故人の衣類をそのまま着ることに抵抗を感じる人も少なくありません。特に神社への参拝や祝い事の場では、慎重になることが多いです。

ただし、地域や家庭によっては、形見分けとして衣類を譲り受ける文化もあり、その際はお祓いを行ってから着用する場合もあります。

一方、仏教では、遺品整理は供養の一環と考えられ、故人の持ち物を丁寧に扱うことが大切とされています。

衣類も「形見分け」として親族や親しい人に譲ることで、故人の記憶を引き継ぐ行為とされます。また、使用しない衣類は、供養の意味を込めてお焚き上げに出す方法もあります。

近年では、伝統的な宗教観にとらわれず、個人の気持ちやライフスタイルを重視する人が増えています。

故人を偲ぶ方法も多様化しており、衣類を記念として保管したり、ぬいぐるみやバッグなどにリメイクする「メモリアルリメイク」も注目されています。大切なのは、自分にとって心が安らぐ方法で故人と向き合うことです。

海外の遺品活用事情

海外では、故人の衣類を着ることに対する考え方は日本とは異なることが多いです。たとえば、欧米では「ヴィンテージ文化」が根付いており、親や祖父母の服を受け継いで着ることは珍しくありません。特に、思い出の詰まった服を形見として大切にする風習があり、亡くなった家族のコートやシャツを着ることで精神的な支えとするケースもあります。

また、アジア圏では、国や宗教によって考え方が異なります。たとえば、中国では風水の影響を受けており、故人の服を着ることは運気に関わると考えられることがあります。一方、インドでは輪廻転生の考えが根強く、遺品を再利用することに抵抗を感じる人は比較的少ないとされています。

国によって文化や宗教の影響が異なるため、「故人の服を着ることが良いか悪いか」という判断基準は一概には決められません。大切なのは、自分が納得できる形で故人の衣類と向き合うことです。無理に従来の風習に縛られず、自分に合った方法を選ぶことが重要です。

故人の衣類を着るべきか迷ったときの判断基準

故人の衣類を着るかどうか迷ったときは、まず自分の気持ちを整理することが大切です。もし着ることで安心できるなら、形見として日常的に使うのもよいでしょう。一方で、気持ちが落ち着かない場合は、無理に着る必要はありません。

また、家族や周囲の人の意見を参考にするのも一つの方法です。特に、家族内で意見が分かれる場合は、無理に着用せず、形見分けとして他の親族に譲る、リメイクして形を変えるなど、別の方法を検討するのもよいでしょう。

さらに、故人の服を着るか迷う場合は、一度保管して時間を置くのも一つの手です。気持ちが整理されたときに改めて考え直すことで、後悔のない選択ができるでしょう。

最も大切なのは、自分の気持ちを優先することです。社会的な慣習や他人の意見に流されるのではなく、自分が故人を偲ぶ最適な方法を見つけることが、気持ちの整理につながります。

故人の衣類を着ることへの考え方と向き合い方

大切な人の衣類をどう扱うかは、人それぞれの感情や価値観、家庭の状況によって異なります。遺された家族がその服を着ることで心の整理が進むこともあれば、反対に悲しみや違和感を覚えることもあります。

ここでは、衣類を着用することで生じる心理的影響や家族間の感じ方の違い、価値観のズレによるトラブル、そして着用後の心の変化への向き合い方について詳しく解説します。

着ることで気持ちに区切りをつけられるケース

故人の衣類を身につけることで、心の整理が進み、前向きな気持ちを取り戻せる場合があります。

ここでは、実際に気持ちに区切りをつけられた背景や行動について、具体的に解説します。

故人とのつながりを感じて前に進める

衣類を通じて故人の存在を感じられることは、心に温もりや安心感を与えてくれます。特に長年を共に過ごした家族や配偶者にとっては、その服を身につけることで「今もそばにいる」と感じることができるでしょう。

こうした気持ちは、喪失感を和らげ、前向きに歩み出すきっかけになります。

儀式的な行動で気持ちに整理をつける

「この服を最後に一度着よう」といったように、儀式のような意味を込めて衣類を着ることは、心の区切りをつける助けとなります。

たとえば、故人の誕生日や命日、法事などの特別な日にその服を身につけることで、自分の気持ちを整理し、次のステップへ進む覚悟ができることもあるでしょう。

着るのがつらい・怖いと感じる心理の背景とは

故人の衣類に触れることすらつらいと感じる人もいます。

そう感じる心理的な理由や背景には、さまざまなものがあります。

つらさや恐怖を感じる心理的要因

・強い喪失感や悲しみを再体験してしまう

・服に残る匂いや感触が感情を揺さぶる

・「死」を連想し、不吉と感じる文化的背景

・トラウマや未解決の感情が蘇る

・供養が不十分だったという不安感

このような感情は決して珍しいことではありません。特に近親者を亡くしたばかりの時期は、些細なきっかけで心が乱れるものです。

衣類は日常的なものでありながら、故人の存在を強く想起させるため、感情の波が一気に押し寄せてくることがあります。

また、「亡くなった人のものを身につけるのはよくない」という文化的な価値観が根付いている地域や家庭では、無意識に不安や怖さを感じることもあります。

こうした感情に対して無理に抗わず、時間をかけて自分のペースで向き合うことが大切です。

遺された家族が衣類を着て感じることとは?

故人の服を着たとき、遺された人々がどのような気持ちになるのかは個人によって異なります。

ここでは、遺族が感じやすい心の動きを例とともに紹介します。

温もりを感じて癒されることもある

故人の服には、その人の香りや体温の記憶が残っている場合があります。

それにより、着ることで「そばにいるような感覚」や「支えられている安心感」を得られる方も少なくありません。

特に子どもや配偶者にとっては、心の支えとして機能することもあります。

喪失感が強まり、涙があふれることも

一方で、衣類を身につけたことで、逆に「もう会えないんだ」と現実を突きつけられ、悲しみがあふれてしまうこともあります。

見た目はそのままでも、もう話せない・笑い合えないという事実に触れ、強く落ち込んでしまう人もいます。こうした反応は自然なものであり、自分を責める必要はありません。

家族との価値観の違いでトラブルになる場合も

家族の中でも「故人の服をどうするか」に対する意見が分かれることがあります。その違いから、思わぬトラブルが発生することもあるため、注意が必要です。

意見の違いから生まれるすれ違い

家族の中には「もう処分した方がいい」と考える人もいれば、「大切な思い出だからとっておきたい」と感じる人もいます。

こうした価値観の違いが、口論や不信感につながることがあります。

特に、故人に対して強い思い入れのある人ほど、衣類を「手放す=忘れる」と受け取ってしまうこともあります。

トラブルを避けるための話し合いの大切さ

感情的な意見のぶつかり合いを防ぐには、故人の遺志や家族全員の気持ちを尊重した話し合いが不可欠です。

第三者の意見を取り入れる、または供養という形で折衷案を取ることで、穏やかな解決が図れる場合もあります。思い出は人それぞれ違う形で大切にできます。衣類の扱い方も「正解」は一つではありません。

着用後に心が落ち着かない場合の対処法

故人の服を着たあと、なぜか気持ちがざわつく、落ち着かないという経験をする人もいます。そういった場合には、以下のような対処法を検討してみてください。

心がざわつくときの対処法

・衣類を一度しまって、距離を置いてみる

・誰かに話して感情を整理する

・お寺や神社で供養をしてもらう

・自分にとって適切な形でリメイク・形見分けする

・着用せずに保管という選択をしてもよいと認める

感情の変化は、時間とともに落ち着いていくことがほとんどです。無理に着続ける必要はありません。どうしても落ち着かないときは、一度その衣類から離れることも立派な選択です。

誰かに話して気持ちを共有するだけでも、かなり心が楽になります。また、お寺や神社で供養を行うことで、「気持ちに整理がついた」と感じられる人も多いです。

リメイクや形見分けという形で、無理のない方法を選ぶことも、心の健康を保つうえでとても重要です。

故人の衣類を着るときに気をつけたいこと

故人の衣類を着用する際には、感情面だけでなく、衛生や実用面などでも注意が必要です。ここでは、洗濯やリメイクの工夫、着用シーンの選び方、違和感への対処、周囲の目に対する心構えなど、実際に衣類を身に着けるときに知っておきたいポイントを解説します。

洗濯・クリーニング前に確認すべき注意点

故人の衣類を着用する前には、衛生面と素材の劣化状況をしっかり確認してから、洗濯やクリーニングを行うことが大切です。

衣類の状態チェックは最初のステップ

最初に確認すべきは、衣類の保存状態です。長期間保管されていた衣類には、カビや虫食いが発生している可能性があります。特に湿気の多い場所で保管されていた場合は、目に見えない劣化が進んでいることもあるため、丁寧にチェックしましょう。素材によっては、手洗いや専門クリーニングが必要な場合もあるため、洗濯表示も忘れずに確認してください。

貴重品や思い出の品が紛れていないか確認

ポケットや裏地に、手紙や写真など大切な思い出の品が紛れていることもあります。洗濯やクリーニングに出す前には、必ずすべてのポケットや縫い目の隙間を確認しましょう。うっかり処分してしまうと、取り返しがつかないこともあります。思い出が詰まった品だからこそ、慎重に取り扱うことが大切です。

サイズや状態に応じたリメイク・補正の工夫

思い入れのある衣類を無理なく活用するには、自分の体型や用途に合わせた工夫が必要です。以下のポイントを意識すると、無理なくリメイクや補正ができます。

リメイク・補正のポイント

・サイズが合わない場合は丈詰めや身幅調整を検討

・汚れや傷がある部分をうまく隠すデザインに変更

・使いやすい小物(バッグ、ポーチなど)へのアレンジも可能

・専門業者に依頼すれば安心して仕上げられる

・布地の状態が悪い場合は一部だけを使うのも有効

サイズが合わない場合は、丈詰めや身幅の調整によって再利用が可能です。また、汚れや傷がある部分は、装飾で隠すなどのリメイクによって印象を変えることができます。

形見の衣類をバッグやポーチなどにリメイクすることで、思い出を日常的に身近に残すこともできます。自分で対応するのが不安な場合は、専門業者に依頼すると安心です。

状態が悪い場合でも、一部の布やボタンなどを使い、新しいアイテムへと生まれ変わらせる方法もあります。

日常着として使うか、特別な日のみ着るか

故人の衣類を着用するタイミングや頻度については、自分の気持ちや生活スタイルに合わせて慎重に選ぶ必要があります。

日常での活用と特別な日の使い分け

日常着として使うことで、いつでも故人を身近に感じられるという安心感を得る方もいれば、記念日や命日など特別な日にだけ着用することで気持ちの整理をしたい方もいます。大切なのは、無理せず自分にとって心地よい方法を選ぶことです。どちらが正解ということはなく、自分なりの向き合い方を大切にしましょう。

家族や周囲との共有も意識して

着用の頻度については、自分だけの判断ではなく、家族や周囲の理解も考慮することが大切です。日常的に着ていると、他の家族が寂しさや違和感を抱くこともあるため、事前に話し合っておくとスムーズです。形見分けの一環として、特別な場面での着用にとどめる選択も、皆の気持ちに配慮する方法のひとつです。

着用後に感じた違和感や変化をどう捉えるか

故人の衣類を着て、心が落ち着くどころか、なんとなく気持ちが沈んだり、違和感を覚える人もいます。その感情を無視せず、しっかり向き合うことが大切です。

違和感を覚えたときの心の整理ポイント

・無理して着続けず、一度距離を置いてみる

・誰かに気持ちを話すことで整理がつくこともある

・供養やリメイクへの切り替えも選択肢

・「違和感がある自分」を責めない

・違和感は「心の変化」や「整理の一歩」と考える

衣類を着ることで、不意に悲しみがこみ上げたり、気持ちが不安定になることは珍しくありません。こうした反応は、心が整理されていく過程とも言えます。

無理して着続ける必要はありません。自分の気持ちに正直に向き合い、少し距離を置くことも大切です。供養に出すことや、衣類を思い出の品へと形を変えるリメイクを選ぶのも良い方法です。

大切なのは、「自分の気持ちを尊重すること」です。

他人からの目や偏見が気になるときの心構え

故人の衣類を着ることに対して、周囲からの視線や言葉が気になる方もいます。そんなときの対処法と心の持ち方を整理してみましょう。

周囲の視線に対する心構えのポイント

・全員に理解されなくても大丈夫

・理由を話せる相手にだけ伝えれば十分

・自分が納得していることを大切にする

・偏見に振り回されない意識を持つ

・「思い出を大切にする行動」として自信を持つ

他人の目を気にしすぎると、大切な思い出を尊重する機会が失われることもあります。すべての人に理解されなくても、故人への想いや大切にしたいという気持ちがあれば、それが十分な理由になります。

無理に説明しようとせず、自分自身が納得できるかどうかを大切にしましょう。信頼できる相手にだけ思いを打ち明けることで、心が軽くなることもあります。

偏見や噂に左右されない心の強さを持つことが、心の安定にもつながります。

遺品整理で衣類を処分する前に大切な4つのこととは?

亡くなった方の衣類を処分する前に、確認してほしいポイントが4つあります。処分後のトラブルを回避するために大切なポイントになっていますので、詳しく見ていきましょう。

遺言書やエンディングノートに衣類の扱いの記載がないか確認する

スーツや着物など形見の品になりそうな衣類や、思い出のある衣類などは、遺言書やエンディング・ノートに取り扱いを記載されている場合があります。

相続人や遺族の意見も大切ですが、亡くなった方の意思を尊重して、遺言のとおりに衣類を取り扱ってあげてください。亡くなった方の意思が遺言書に記載されていないか、衣類を処分する前に確認しておく必要があります。

相続人や親族と話し合っておく

遺言されていない衣類は、どのように取り扱うかを相続人や親族と話し合う必要があります。話し合いの具体的な例は以下のとおりです。

- 形見の品として分けるか

- 誰がどの衣類を受け取るか

- 処分する衣類はどれにするか

遺品整理は基本的に相続人がおこないますが、勝手に衣類を処分してしまうと、遺族間でトラブルになりかねません。処分する前に必ず話し合いの場を設けましょう。

衣類に重要な書類やものが紛れていないか確認する

衣類のポケットに、重要な書類や物が紛れていないか確認することも重要なポイントです。ポケットから出し忘れた物のなかに、手続きに必要な物や重要な書類が紛れている可能性があります。間違えて衣類と一緒に処分してしまわないためにも、衣類のポケットは処分前に確認しておきましょう。

故人の葬儀に着せる衣類をどうするか決める

葬儀の際に、亡くなった方のお気に入りの服を着せてあげるかどうかも、親族で話し合っておきましょう。遺族のなかには、葬儀で亡くなった方のお気に入りの服を着せてあげたい、と考えている方もいます。

衣類を勝手に処分してトラブルにならないように、葬儀にお気に入りの服を着せるかどうかを話し合う必要があります。

亡くなった人の衣類を処分する時期の目安

亡くなった方の衣類の整理を始めるタイミングの目安は以下のとおりです。

- 一般的には法要後の親族が集まるとき

- 契約や諸手続きを始めるとき

- 心身ともに落ち着いたとき

- 相続税を申告する前の準備のとき

一般的には、親族が集まりやすい法要後に遺品整理や衣類の処分を開始することが多いです。また、亡くなった方が利用していたサービスの解約手続きや、死亡届の提出などで動き始めたときも遺品整理のタイミングといえます。

しかし、残された遺族は、法要や死亡後の手続きなどで忙しい時期を過ごします。心身ともに疲弊している状態では、衣類の整理や分別も思うように進みません。そのため、気持ちの整理がつき、落ち着いてからがタイミングになる方もいるでしょう。

ほかにも相続する物がある場合、相続税の申告をするための準備を開始したときもタイミングです。それぞれの状況に応じて、衣類を処分する時期は異なります。

故人の衣類はどうすればいい?“着る”という選択も含めた3つの整理法

亡くなった方の衣類を前にすると、どのように整理すればよいか迷ってしまう方は少なくありません。感情の整理が追いつかず、手が止まってしまうことも多く、片付けが進まない原因のひとつになります。こうしたときは、衣類を次の3つに分類することから始めると、気持ちの整理にもつながります。

- 身内が着る衣類(引き継ぐ衣類)

故人が大切にしていた衣類の中には、状態がよく、デザイン的にも今後使えるものがあります。そうした衣類は、形見分けとして家族が引き継ぎ、実際に着用するという選択も可能です。特にコートやセーター、和服などは流行に左右されにくく、長く使える傾向にあります。思い出を身近に感じられる手段としても効果的です。

- 処分する衣類

明らかに傷んでいたり、サイズや用途が合わず着用できない衣類は、無理に残すのではなく処分しましょう。処分方法としては、自治体のルールに従って一般ごみや古布回収に出す方法のほか、リサイクル業者への引き取り依頼もあります。事前に自治体の分別ルールを確認しておくと安心です。

- 保留にする衣類

すぐに判断がつかない衣類は、無理に決めず「保留」として一時的に分けておきましょう。気持ちの整理がつかない段階では、後で見直すことで自然と手放す気持ちになれる場合もあります。一度ですべてを片付けようとせず、気持ちに寄り添いながら進めることが大切です。

なお、これらの分類作業は可能な限り一人で行わず、相続人や遺族と相談しながら進めてください。とくに形見分けに関する衣類は、誰がどれを引き継ぐかを話し合うことで、後々のトラブルを防ぐことができます。衣類の整理は、心の区切りをつける第一歩です。焦らず、丁寧に向き合いながら進めていきましょう。

衣類の処分方法

処分する衣類を分別したら、次にどのように処分するか決める必要があります。ここでは、衣類の処分方法を5つご紹介します。遺族の意向を確認しながら、処分方法を決めましょう。

業者に回収してもらう

処分する衣類の量が多い場合は、業者に回収を依頼するのがおすすめです。遺品整理業者であれば、不要な衣類をまとめて処分してくれるため、手間や労力を大幅に軽減できます。

衣類の回収だけでなく、遺品整理全般をおこなう業者に依頼することで、仕分け作業や不用品回収、大型家具の運び出しなどもスタッフに任せられて、時間の短縮にもつながります。

遺品整理のラクエコでは、貴重品と不用品の仕分けや不用品回収までまとめて対応可能なので、そちらも検討してみてください。

自治体のルールに従ってゴミに出す

衣類をゴミに出して回収してもらうのが、一般的な方法です。ただし、衣類を不用品として捨てる場合、それぞれの自治体のルールにしたがって処分してください。資源ごみとして出す自治体もあれば、燃えるゴミとして出すところなど自治体によって異なるため、確認しておく必要があります。

リサイクルショップに売る

不要になった衣類を、リサイクルショップに売却する方法もあります。特に、ブランド品や価値がありそうな衣類は、高い金額で買い取ってもらえる場合があります。

ただし、買い取りできないケースも少なくありません。買い取りしてもらえなかった衣類は、別の処分方法を考える必要があります。

団体に寄付する

まだ使えそうな衣類は、各団体に寄付をして有効活用するのもおすすめです。衣類を必要としている方に届けることで、社会貢献につながります。

また近年では、SDGsに注目が集まり、衣類のリユース(再利用)も推奨されています。不用な衣類のリユースは、廃棄による環境負荷を軽減できるため、環境問題に貢献できるといえるでしょう。

お寺や神社で供養してもらう

亡くなった方の衣類を捨てるのに抵抗がある場合、お寺や神社で供養をしてもらって、服を故人のもとに送ってあげる方法もあります。供養のイメージは、ぬいぐるみや人形、仏壇ですが、衣類も供養してもらえます。人に譲れる状態ではなく、ゴミに出すことにも抵抗感がある場合は、供養してもらうのも一つの方法です。

遺品整理、片付けをどう進めてよいか悩んでいる方は、こちらの記事を参考にしてください。

遺品整理業者の選び方と費用相場

遺品整理を業者に依頼する際は、信頼できる業者を選び、適正な費用を把握することが重要です。以下では、業者の選び方と一般的な費用相場について解説します。

遺品整理業者の選び方

まず、信頼できる遺品整理業者には、以下のような特徴があります。

・サイトに業務内容や実績が詳しく掲載されている

・問い合わせ時の対応が丁寧で誠実

・見積書や請求書を必ず書面で発行する

・買い取りを無理に勧めない

これらの特徴を持つ業者を選ぶために、以下の点をチェックしましょう。

【公式サイトや口コミを確認する】

公式サイトには、サービス内容や料金体系、対応実績などが詳しく掲載されていることが多いです。これらの情報が明確に記載されている業者は、信頼性が高いといえます。また、Googleマップや口コミサイトのレビューを参考にすると、実際の利用者の評価が分かります。

【問い合わせ時の対応をチェックする】

業者へ問い合わせた際の対応も、選定の重要なポイントです。質問に対して丁寧に答えてくれるか、不明点を分かりやすく説明してくれるかを確認しましょう。強引な営業や契約を急がせる業者は避けたほうが無難です。

【見積もりの内容を比較する】

見積もりを依頼する際は、必ず複数の業者から取りましょう。その際、見積書の明細が詳細に記載されているか、追加料金が発生しないかをチェックします。また、見積書や請求書を紙やデータで発行する業者を選ぶことで、後々のトラブルを防げます。

【買取や処分方法の説明を受ける】

買取サービスを提供している業者の中には、不当に安く買い取るケースもあります。買取を無理に勧める業者ではなく、事前に買取価格の根拠をしっかり説明してくれる業者を選びましょう。

遺品整理の費用相場

遺品整理の費用は、部屋の間取りや物量、地域によって変動します。以下に一般的な間取り別の費用相場をまとめました。

| 間取り | 費用相場(全国平均) |

| 1K | 約35,000円~ |

| 1DK | 約57,000円~ |

| 1LDK | 約80,000円~ |

| 2DK | 約106,000円~ |

| 2LDK | 約132,000円~ |

| 3DK | 約158,000円~ |

| 3LDK | 約182,000円~ |

| 4LDK以上 | 約222,000円~ |

これらはあくまで目安であり、実際の費用は遺品の量や作業内容、地域によって異なります。また、特殊清掃やハウスクリーニング、遺品の供養などのオプションサービスを依頼する場合、別途費用が発生します。

適正な料金でサービスを受けるためには、複数の業者から見積もりを取り、内容を比較検討することが大切です。その際、見積もりの内訳や追加料金の有無、サービス内容をしっかり確認しましょう。

信頼できる業者を選び、納得のいく遺品整理を行うために、上記のポイントを参考にしてください。

亡くなった人の服や物は処分した方がいい?処分に迷うなら

亡くなった人の衣類を捨てにくいと感じている方に、おすすめの方法は以下のとおりです。

- 親族で話し合って形見分けする

- 自分用にリメイクする

- 写真でデータ化する

遺品のなかで、形見分けできるものを遺族や親族で分け合うと処分する物が減ります。また、遺品を自分用にリメイクすることで、使いやすくなるでしょう。どうしても、処分しなければならない遺品は、遺品を写真に残してデータ化するのもおすすめです。

大切な思い出を新たな形に!遺品の衣類リメイク活用術

故人の衣類には、大切な思い出が詰まっています。しかし、長期間保管すると劣化してしまうこともあります。そんなときにおすすめなのが、衣類をリメイクして新たな形で活用する方法です。リメイクすることで、日常的に使いやすくなり、故人をより身近に感じられます。ここでは、遺品の衣類をリメイクするメリットや具体的な方法、注意点について詳しく解説します。

故人の衣類をリメイクするメリットとは?

遺品の衣類をリメイクする最大のメリットは、思い出を形として残せることです。故人が生前に愛用していた服を、新たなアイテムに作り替えることで、日常生活の中でその存在を感じ続けることができます。例えば、シャツをクッションカバーにしたり、セーターをぬいぐるみに変えたりすることで、実用的なアイテムとして活用できます。

また、リメイクすることで、故人の思い出と新たな気持ちで向き合うきっかけにもなります。遺品整理の際に「手放すのは寂しいけれど、そのまま保管するのも難しい」と感じることは少なくありません。リメイクすれば、単なる保管ではなく、生活の一部として取り入れられるため、心理的な負担を軽減できます。

さらに、リメイクは環境にも優しい選択です。衣類をそのまま処分するとゴミになってしまいますが、リメイクすることで無駄なく活用できます。持続可能なライフスタイルの観点からも、遺品のリメイクは注目されています。

どんなリメイク方法がある?具体的なアイデアを紹介

故人の衣類をリメイクする方法には、さまざまなアイデアがあります。どのような形で残したいか、どんな用途で使いたいかを考えて選びましょう。

クッションカバーやタペストリー

シャツやセーターをクッションカバーにリメイクすると、インテリアとして日常に馴染みます。また、思い出の布地をつなぎ合わせてタペストリーにすることで、アート作品のように飾ることも可能です。

バッグやポーチ

故人の着ていたジャケットやジーンズを活用して、バッグやポーチを作るのも人気です。丈夫な素材で作れば長持ちし、普段使いしやすいアイテムになります。

ぬいぐるみや人形

セーターやフリース素材の衣類は、ぬいぐるみにするのもおすすめです。特に、子どもや孫にとって、故人の記憶を受け継ぐ特別な存在になります。

アクセサリーや小物

スカーフやハンカチを使ってブローチやヘアアクセサリーを作ることもできます。さりげなく身につけられるので、普段から故人を感じたい人にぴったりです。

このように、衣類のリメイク方法は多岐にわたります。素材や思い出に合わせて、自分に合った方法を選ぶと良いでしょう。

リメイクを自分でやる?それともプロに依頼する?

自分でリメイクする場合

自分でリメイクを行う場合、費用を抑えながら自由なデザインで作れる点が魅力です。しかし、技術や時間が必要なため、事前にしっかり計画を立てることが重要です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 費用を抑えられる | 裁縫や加工の技術が必要 |

| 自分のペースで作業できる | 時間がかかる |

| 思い入れを込めて手作りできる | 仕上がりにムラが出ることがある |

プロに依頼する場合

リメイクを専門の業者に依頼すると、クオリティの高い仕上がりが期待できます。希望するデザインを実現しやすい一方で、コストがかかる点には注意が必要です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 高品質な仕上がりが期待できる | 費用がかかる |

| 希望通りのデザインに仕上げてもらえる | 仕上がるまでに時間がかかることもある |

| 手間をかけずに思い出を形にできる | 業者選びが必要 |

どちらを選ぶかは、自分のスキルや希望に応じて決めましょう。裁縫が得意な人は手作りを楽しめますが、技術に自信がない場合は、プロに依頼するのもよい選択肢です。

故人の服をリメイクするときの注意点と心構え

故人の衣類をリメイクする際には、いくつか注意すべきポイントがあります。大切な思い出を損なわないよう、慎重に進めましょう。

1. 気持ちの整理をする

リメイクを始める前に、自分の気持ちを整理することが大切です。まだ気持ちの整理がついていない状態で手をつけると、途中で手放すことに対する後悔が生じることがあります。無理をせず、心の準備ができたタイミングで進めましょう。

2. 適切な衣類を選ぶ

リメイクに適した衣類を選ぶことも重要です。生地が薄すぎるものや、傷みが激しいものは加工が難しいため、丈夫な素材を選ぶと良いでしょう。また、サイズやデザインがリメイクに適しているかも考慮しましょう。

3. 一度にすべてをリメイクしない

大切な衣類を一度にすべてリメイクしてしまうと、後になって「やっぱり別の形で残したかった」と思うこともあります。まずは一部の衣類から試し、仕上がりや気持ちの変化を見ながら進めるのがおすすめです。

4. 保管と管理をしっかり行う

リメイク後のアイテムは、適切に保管・管理することも重要です。湿気や虫害から守るために、防虫剤やシリカゲルを活用し、長く大切に使えるようにしましょう。

故人の衣類をリメイクすることで、新たな形で思い出を受け継ぐことができます。自分で作るかプロに依頼するかを含め、最適な方法を選び、心を込めてリメイクを行いましょう。

衣類の遺品整理に関するよくある質問

衣類の遺品整理に関するよくある質問を2つ、厳選してご紹介します。

亡くなった人の服を着るのは風水的にどうなの?

風水的には、故人の服を着るのはよくないといわれています。なぜなら、故人が残した遺品は「陰」の気を放つと伝えられているからです。そのため、遺品を丁寧に処分してあげることが風水的に正しい供養になるといわれています。

遺品整理に衣類以外で捨ててはいけないものはある?

遺品整理の際、捨ててはいけないものは以下のとおりです。

- 通帳や証券

- 行政関連の書類や契約書類

- 身分証明書

- デジタル遺品

亡くなったあとの手続きに必要になるものばかりです。間違えて破棄しないように注意しておきましょう。

不用品回収ラクエコでは、大切な遺品の整理も丁寧に対応させていただきます。遺品整理をしたいけど、なかなか手がつけられないという方は、是非ラクエコにお任せください!

故人の衣類を寄付する際の注意点は何ですか?

故人の衣類を寄付する際は、まず寄付を受け付けている団体を調べ、受け入れ条件を確認しましょう。団体によっては、未使用品や洗濯済みの衣類のみ受け付けることがあります。シミや破損がある衣類は避け、清潔な状態で寄付することが望ましいです。また、団体ごとのルールに従い、分類や梱包を適切に行いましょう。事前に問い合わせをし、手続きをスムーズに進めることが大切です。

遺品整理中に故人の衣類から現金や貴重品が見つかった場合、どうすればよいですか?

遺品整理中に故人の衣類のポケットから現金や貴重品が見つかった場合、まずは相続人や家族に報告しましょう。その後、それらが相続財産に該当するかを確認し、必要に応じて弁護士や税理士に相談して適切に手続きを進めます。特に高額な現金や貴重品は、相続税の対象になる可能性があるため、慎重に扱うことが大切です。親族間のトラブルを避けるため、発見した際の状況を記録し、公正に対応しましょう。

故人の衣類を形見分けする際、どのように進めれば良いですか?

形見分けをする際は、まず家族や親族と話し合い、希望者を確認しましょう。特に人気のある衣類は、思い出や故人との関係性を考慮し、公平に分配することが大切です。譲る衣類は、事前にクリーニングを行い、清潔な状態で手渡すと良いでしょう。形見分けが難しい場合は、故人の衣類をリメイクし、小物やクッションカバーなどに加工する方法もあります。形見分けを慎重に進めることで、故人の思い出を大切に共有できます。

遺品整理や衣類の片付けにお困りなら「不用品回収ラクエコ」までご相談ください

亡くなった方が所有していた衣類は、取り扱い方に注意しましょう。遺言にしたがって、故人の意思を尊重してください。それ以外の衣類は、遺族間で話し合って、トラブルにならないようにすることが重要なポイントです。

また、衣類の整理や片付けにお困りなら「不用品回収ラクエコ」にお任せください。当社は、年間実績が10,000件以上あり、遺品整理の知識や経験が豊富なスタッフばかりですので安心して任せていただけます。

「衣類整理に時間を割けない」「量が多すぎてどうすればよいのか困っている……」このような状態のお部屋でも以下の写真のように、当社のスタッフがキレイに片付けます。

お見積りやご相談は無料で受け付けておりますので、この機会にぜひお問合せください。